Hay guerras que no tienen campo de batalla ni himnos, solo bandejas de entrada llenas.

Dos adultos cruzando correos, gestos pasivo-agresivos, argumentos que suenan a sentencias, silencios que envenenan.

Y en el medio, una, chico.

Un chico que mira, y aprende.

Aprende que el amor puede pudrirse.

Que la ternura se oxida en documentos adjuntos.

Que los “adultos” —los que deberían enseñarle cómo se cuida, se ama y se repara— están tan ocupados en tener razón que se olvidan de ser ejemplo.

Ver también: CUANDO MAMÁ NO ESCUCHA

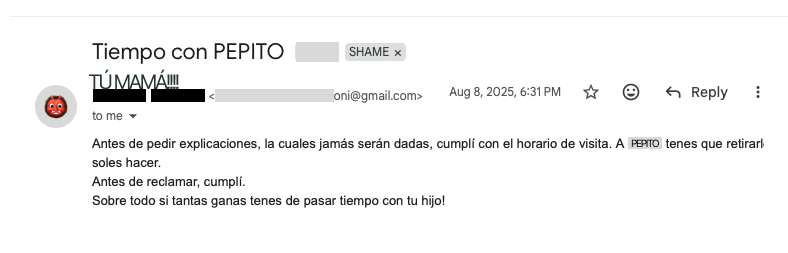

“Voy por temas.”

Así arranca la carta de “mamá” (parturienta!==madre), con la frialdad de un parte policial.

Y ya se siente el tono de quien no busca entender, sino ganar.

Como si la vida familiar fuera un partido que hay que anotar en un Excel.

La Sra. enumera, corrige, impone.

Cada punto es una orden, cada cierre una condena.

Y del otro lado, uno intenta responder con humanidad, pero todo rebota:

cuando alguien vive dentro del personaje de

la que siempre tiene razón, cualquier discusión vas a perderla: discute por identidad.

Necesita pelear para sentirse viva.

Durante años soporté sus horarios, sus agendas, su modo de organizar mi existencia como si todavía tuviera derecho a decidirla.

Una juventud perdida en paternidad postiza (para SU beneficio) y cada fin de semana era un permiso.

Hoy, todavía cumplo su agenda, Sra. lo llama “acuerdo” cuando es imposición, un papel firmado.

Cada decisión, una negociación.

Hasta que un día entendí que el control disfrazado de “acuerdo” también es una forma de violencia. Y cuando por fin quise vivir con mi hijo sin pedir permiso, sin intermediarios, sin mediadoras que opinan sin conocer,

el sistema me puso otra trampa: una denuncia por “gritar” (porque no hubo contacto físico en ningún momento).

Estamos hablando de un sistema que quiere recordar a gente presa en su hogar; en situaciónes de VIOLENCIA, en serio. Física; agresiva.

Que definamos qué es gritar; en todo caso quizás fue elevar el volumen y a tres metros de distancia, ningún contacto, y aun así,

el sello, la firma, la perimetral.

Un papel que protege del aire. Increíble inutilidad del sistema. Y la tuya, gorda, más todavía.

Soy anti-violencia, y me encantan las gordas pero el sistema me trata como sospechoso solo por ser hombre.

Nada más absurdo que ser castigado por levantar la voz mientras del otro lado alguien grita impune, impone, manipula a diario, reclama obligaciones mientras desconoce y no ejerce las maternales; con la certeza de que el sistema la ampara.

Grita como si yo no fuera un ser humano, como si no hubiera compartido con ella años, proyectos, vida.

Habla como si el padre de su hijo fuera un trapo descartable, un obstáculo a eliminar.

-UNa TESTIGO.

Y uno la escucha —porque aprendió a no reaccionar—, con esa mezcla de estupor y cansancio de quien sabe que ya no hay diálogo posible, solo eco.

Ver también: “¿Por qué me odiás?”

Durante años le cedí mis horas, mis ahorros, mis mejores años, convencido de que el amor justificaba el sacrificio.

SACRIFICIO: un lento suicidio ❤️🩹

Hasta que entendí que lo único que justificaba era el desequilibrio.

Que no era amor lo que me pedía, sino obediencia.

Lo que más duele no es la manipulación, ni el intento de dominar el relato.

Lo que duele es el olvido de lo esencial: acá no hay “yo” ni “vos”.

No hay bandos, ni ganadores.

Solo un chico presenciando el espectáculo patético de sus padres creyéndose protagonistas de una historia que ya se rompió.

Nos debe mirar como si fuéramos dos idiotas: uno defendiendo su dignidad, la otra su narrativa.

[[SON ESTÚPIDOS MIS PAPÁS]]

Y él o ellas o ellos; porque sucede en las mejores familias, los chicos en el medio, viendo cómo el amor que le dio origen se transforma en un manual de recriminaciones.

Lo más cruel es que hay registro. De una enfermedad silenciosa, psicopática, mentirosa:

Trastorno Narcisista de la Personalidad.

– Te volvería loco, mirá, te amo, PERO MAL.

Videos, fotos, audios, risas. “Papi es el mejor.” El tono dulce, el brillo en los ojos. El recuerdo de un hogar que alguna vez existió. Y después, la caída libre: del “te amo” al “te odio”, del abrazo al expediente. Es imposible no pensar qué siente un chico al ver eso. Cuando su héroe pasa a ser el villano porque alguien necesita un enemigo para sostener su versión del mundo. Eso no es amor. Es patología.

Hay padres y madres que creen proteger a los hijos cuando, en realidad, los usan.

Ver también: Estilos parentales invalidantes y sus huellas en la autoeficacia

Les siembran desconfianza, les hacen elegir entre sus mitades, los cargan con un rol que no les corresponde.

Les enseñan que amar a ambos está mal, que el cariño debe tener dueño.

Así se crían adultos rotos, que después repiten el mismo patrón: buscan amores donde puedan ganar, no compartir.

La Sra. —y tantos como ella— no entienden que no se trata de quién tiene la razón, sino de quién tiene la madurez para callar.

Para soltar el ego aunque duela.

Para no contestar el último mensaje aunque queme.

El amor hacia un hijo se demuestra ahí: en el silencio que evita la herida.

Cada minuto que se pierde peleando es tiempo que no vuelve.

Tiempo robado a la infancia de alguien que todavía cree que el mundo puede ser bueno, mientras sus padres se comportan como adolescentes con abogados.

El narcisismo parental es la enfermedad de esta era.

Padres y madres que usan a los hijos como espejos donde mirar su frustración.

Que compiten por quién da más, quién cuida mejor, quién tiene la versión “correcta”.

En esa competencia invisible, el amor se muere de inanición.

No hay nada más cobarde que destruir la imagen del otro frente a un hijo.

-ponele, vos tendrás tu tabla de cobardías.

Nada más triste que querer tener razón frente a quien solo quiere tener paz. Nada más violento que transformar el cariño en campo de batalla.

Sí, los dos perdemos. Pero él pierde más. Pierde inocencia, alegría, sentido de seguridad.

Pierde tiempo de vida, de esa vida que no se recupera…

…porque los adultos podemos escribir, gritar, justificarnos; los chicos solo sienten. Y ese sentimiento, cuando se deforma, se queda para siempre.

Uno se consuela pensando que cuando crezca va a entender. Pero no se trata de que entienda. Se trata de que no tenga que hacerlo.

Que pueda amar sin analizar, confiar sin sospechar, ser hijo sin cargar con el peso de ser juez.

No hay nada heroico en resistir una guerra que no tiene sentido. No hay orgullo en ganar una discusión cuyo precio es la paz de un chico. No hay victoria cuando el resultado es el silencio de alguien que debería estar riendo.

La autoridad que pretende controlar al otro disfrazándola de “orden” es una forma de castigo socialmente aceptada.

Es el mismo modelo que se repite en tantas casas: el matriarcado de las emociones, donde el poder se ejerce en nombre del cuidado.

Abajo el matriarcado (cuando el “amor materno” se convierte en ABUSO de PODER)

Tiranas dulces. Reinas de la moral doméstica.

Mujeres que jamás reconocerían su violencia porque su violencia es la palabra.

La madre, es igual. Podría escribir sobre su loquero también.

El tono. El mandato.

Y también los hombres que repiten ese patrón con otra cara: los que callan, los que se creen fuertes mientras someten.

No es cuestión de género, sino de ego.

Yo no quiero más de eso. No quiero seguir justificando cada acto de cariño como si fuera un trámite.

No quiero pedir autorización para educar, acompañar, amar. Solo quiero vivir mi vida con mi hijo, con libertad, con tiempo, con calma. Sin miedo a que un mensaje, un malentendido o una emoción mal leída se transformen en un expediente. Quiero que él vea que su padre eligió no repetir el ejemplo. Que entendió que el verdadero legado no son los bienes ni las fotos,

sino la forma en que tratamos a quienes decimos amar.

Porque el amor de los padres no debería tener partido. No debería necesitar abogadas, permisos, psicólogos mediando cada gesto.

Debería ser simple, como en los días en que todo era juego y “Papi es el mejor” todavía significaba algo.

Si algún día mi hijo lee esto, ojalá entienda que no fue una guerra entre buenos y malos, sino una caída.

Que empezó con amor y se perdió entre palabras que no supimos callar. Que su padre no quiso ganar, quiso detener la guerra. Que eligió vivir sin miedo, aunque el sistema y la sociedad no sepan cómo manejar a un hombre que ama sin pedir permiso.

Cómo quisieras poder vivir sin mí.

Como quisiera no haberte conocido.

Siga escribiendo su loquero por privado madre; yo lo haré por acá y recuerde, si alguna vez me conoció…

…solo quiero: rodar, y rodar…