Falta dinero; sobra dinero. Balance.

Durante siglos, la sociedad occidental ha transmitido un mismo relato:

si usted trabaja lo suficiente, estudia, escala posiciones y acumula, la vida se abrirá como un jardín de posibilidades.

La cultura empresarial del siglo XX y la del consumo masivo en el XXI consolidaron ese credo: éxito profesional, reconocimiento social y poder adquisitivo se convirtieron en equivalentes de plenitud personal.

Sin embargo, la evidencia empírica y las experiencias humanas muestran lo contrario:

“Perseguir el dinero como fin último conduce a una paradoja de vacío. La persona que corre toda su vida detrás de un número descubre que, cuando lo alcanza, no hay allí el sentido prometido”.

Es el momento del “ya no sabe qué hacer”:

El instante en que la abundancia expone su límite

Este ensayo explora esa tensión desde la economía conductual y la psicología social. Veremos cómo funcionan las lógicas de escasez y de abundancia, qué ocurre cuando el dinero deja de ser medio para convertirse en fin, y por qué tantas trayectorias vitales terminan en giros inesperados hacia lo simple, lo artesanal o lo íntimo.

Porque, como cantó Joan Manuel Serrat, “érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar”.

o fue Antonio Machado

I. La ilusión del dinero infinito

La investigación clásica de Daniel Kahneman y Angus Deaton (2010) mostró que el bienestar emocional aumenta con el ingreso hasta un umbral —aproximadamente 75.000 dólares anuales en EE. UU. de entonces— pero después la curva se aplana.

Tener más ya no incrementa de manera significativa la satisfacción cotidiana.

Lo mismo confirma Richard Easterlin desde los años setenta con su “Paradoja de Easterlin”: en países desarrollados, la felicidad promedio no crece al ritmo del ingreso per cápita. Y sin embargo, la narrativa cultural insiste: más dinero = más vida.

La economía conductual explica esta ilusión con el fenómeno de la adaptación hedónica:el ser humano se acostumbra rápidamente a los cambios, incluso a los positivos. El aumento de sueldo, la compra de una casa o un auto nuevo generan una euforia inicial que se disuelve. Entonces aparece el deseo de más, y el ciclo se repite. La rueda gira, pero el vacío permanece.

II. Psicología de la escasez: el túnel que consume la mente

La mente entra en un “túnel” donde todo gira alrededor de lo que falta. Se posterga lo importante, se cometen errores básicos y se vive con un nivel de estrés constante.

Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir, en Scarcity (2013), describen cómo la falta de recursos —dinero, tiempo, energía— estrecha la atención.

Ese patrón mental se instala tan fuerte que, incluso cuando la persona mejora su situación económica, sigue comportándose bajo lógica de escasez. Acumula compulsivamente, teme perderlo todo, invierte sin descanso. Es el “síndrome del superviviente financiero”: el fantasma de la carencia nunca se va.

El problema es que esta mentalidad convierte el dinero en centro absoluto.

Y cuando la escasez desaparece, lo que queda es la costumbre de correr, sin saber hacia dónde.

III. Psicología de la abundancia: la apatía del exceso

Si la escasez produce ansiedad, la abundancia desmedida puede generar apatía.

Estudios sobre herederos jóvenes, jubilados tempranos o ejecutivos que vendieron su empresa a los 40 años muestran tasas altas de depresión y sensación de vacío.

La psicología positiva, con Mihaly Csíkszentmihályi a la cabeza, ha insistido en que el bienestar no proviene de la comodidad absoluta sino del flujo: el estado en el que un desafío está a la medida de nuestras capacidades.

Sin desafío, no hay flujo. Y sin flujo, la vida se convierte en un terreno plano y aburrido.

La abundancia infinita, en teoría máxima libertad, se transforma en parálisis: demasiadas opciones, ninguna dirección.

Es el “paradoja de la elección” de Barry Schwartz: cuando todo es posible, nada se disfruta.

IV. El dinero como medio, no como fin

El dinero es útil, nadie lo discute. Permite reducir incertidumbre, atender la salud, educar a los hijos, elegir dónde vivir. Como se suele decir: no da la felicidad, pero cómo ayuda.

La clave está en el para qué.

Dan Ariely, en sus investigaciones sobre irracionalidad económica, mostró que la gente obtiene mayor satisfacción gastando en experiencias que en bienes materiales.

“Las experiencias generan memorias, vínculos y relatos compartidos. Los objetos de estatus, en cambio, envejecen rápido y exigen reemplazo constante.”

DAN ARIELY.

Richard Thaler, padre de la economía conductual aplicada, lo formula simple: el dinero debería ser “arquitectura de elección”.

Una herramienta para habilitar conductas y proyectos valiosos, no para sustituirlos.

V. Trayectorias invertidas: de la cima a lo sencillo

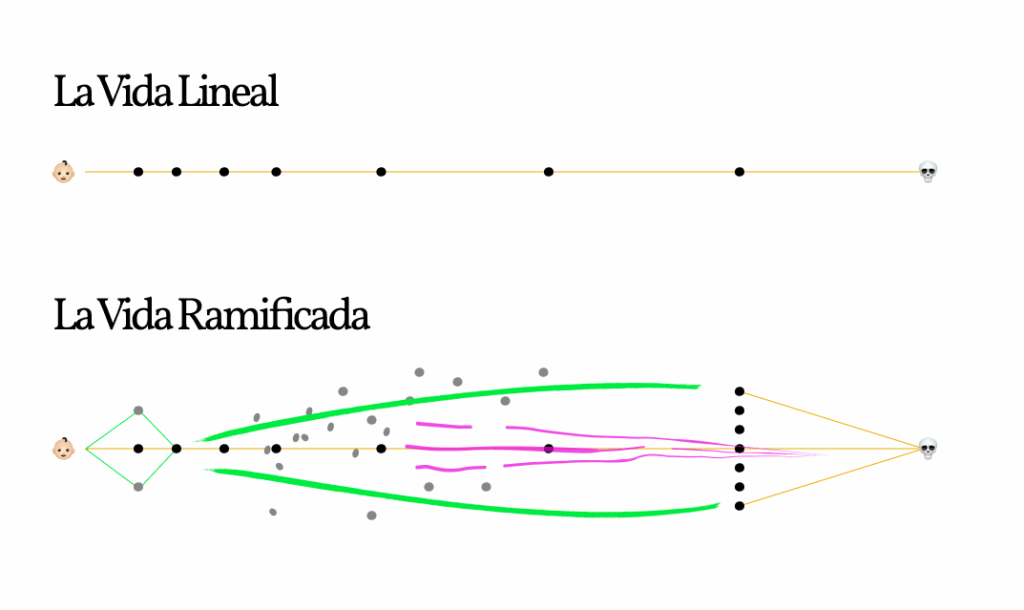

En todo el mundo encontramos relatos de vida que se ajustan al mismo patrón: después de décadas de carrera y acumulación, alguien decide soltar y girar.

- El ejecutivo que abandona el corporativo para enseñar en una escuela rural.

- El abogado que renuncia al estudio para abrir una panadería artesanal.

- El médico que, tras años de hospital, se dedica a cultivar viñedos.

💰En términos económicos, puede verse como “ineficiencia”: desaprovechar capital humano acumulado.

🧠 En términos psicológicos, es salvación. El dinero les dio margen para redirigir su vida hacia actividades con sentido.

No fue renuncia: fue redirección.

VI. Narrativa y metáfora: el marinero que hizo un jardín

Aquí entra Machado con su verso: “Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar.”

El marinero, arquetipo de aventura y conquista, abandona las aguas agitadas para plantar. No niega su pasado, lo transforma. Lo que antes era navegar en busca de horizontes lejanos se convierte en cuidar lo inmediato, en cultivar belleza cerca de casa.

Es la metáfora del giro vital: después de correr detrás del dinero y el reconocimiento, la persona descubre que el verdadero jardín es interior y relacional. El mar sigue allí, pero ahora basta con mirarlo desde la orilla mientras se riega una flor.

VII. Todo puede cambiar

El “ya no sabe qué hacer” no es fracaso. Es señal de que se agotó una narrativa. Usted no está condenado a correr siempre por lo mismo. El túnel de la escasez se puede abrir. La apatía de la abundancia se puede revertir.

Todo puede cambiar.

Usted puede, en cualquier momento, virar el timón hacia otra dirección.

El dinero seguirá siendo herramienta, pero no dictará el sentido.

La vida puede medirse en experiencias, en vínculos, en huellas que deja.

Y entonces, como marinera, usted podrá ser quien será ser: alguien que encontró un jardín propio, junto al mar o en medio de la ciudad, donde la riqueza no se mide en cifras, sino en plenitud.

Conclusión

🤑 El dinero es condición necesaria para muchas cosas, pero nunca suficiente para todas.

🏊♂️ Buscarlo como fin único es beber agua salada: cuanto más se toma, más sed queda.

En cambio, usarlo como medio para habilitar experiencias, vínculos y proyectos con sentido convierte la abundancia en plenitud.

experiencias, mami; experiencias.

La economía conductual y la psicología nos lo recuerdan: las emociones no siguen linealmente al ingreso; la escasez estrecha, la abundancia paraliza, y solo el propósito libera.

El vacío del “ya no sabe qué hacer” es real, pero también es oportunidad. Porque todo puede cambiar, y usted puede ser quien será ser.

Leer también: TRANSICIÓN: vivir dos vidas sin morir de ansiedad